Deutsch – vorstellbar einfach:

Der Käsefuß

Ist es heute etwa eine Ehre, arm zu sein? Wer ist schuld an den Früchten, die im Tanz um das goldene Kalb geerntet wurden? Wurde die Saat dazu nicht schon in den vergangenen Jahrzehnten ausgeworfen? Wenn die meisten Menschen in unseren postindustriellen Gesellschaften heute nur noch die gemeinsten, oft virtuell vermittelten Genüsse kennen, reich sind an den kostspieligsten Zeitvertreiben, mit Geld und Besitz protzen, als wäre dies das einzig Erstrebenswerte – ernten wir dann nicht, was jahrelang gesät worden ist und weiterhin gesät wird? Es scheint, dass wir krank sind, krank in der Überschätzung allen äußeren Gutes. Diese Krankheit hat einen Namen: Gier nach mehr.

Vielleicht begannen wir Ende des Jahres 2008 gerade damit, uns von dieser Krankheit zu heilen. Sicher scheint heute zu sein, dass wir arm werden, ärmer als uns jetzt noch gefällt, es uns vorzustellen. Wenn es nur in unserem Willen läge, würden wir uns mit allen Mitteln gegen das Ärmerwerden wehren. Schon scheint in unserer Gesellschaft mehrheitlich das Motto akzeptiert „Rette sich wer hat“. Unsere Politiker und Finanzjongleure versuchen das gerade auch mehr oder weniger; denn für die meisten Menschen ist das Leben in Fülle durchaus der schönste vorstellbare Zustand.

Deutschland hat in nur wenigen Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg gesamtwirtschaftlichen Reichtum erlangt. Dieser Reichtum ist stetigem industriellen Wachstum und der Kapitalkonzentration auf das westliche Europa und die USA geschuldet. Wir, die wir in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts groß wurden, waren ihn gewohnt. Wir glaubten, er wäre etwas Gesichertes und Normales, haben auch heute noch nicht seine Tücke erkannt. Unsere Möglichkeiten und unser Wissen waren gleichzeitig größer als je zuvor. Wir gestatteten uns den Protest der Intellektuellen, der Jugend- und Studentengenerationen besonders in den 60er und 70er Jahren vor allem gegen die Verdrängung der Schuldfrage am 2. Weltkrieg, gegen die Selbsttäuschungen und hohlen Werte-Phrasen im gesellschaftlichen Miteinander, gegen den militärisch-industriellen Komplex, gegen die Stellvertreterkriege in Ostasien, Afrika und Südamerika, gegen die Missachtung von Menschenrechten vor allem in zum Westen hin aufgeschlossenen Diktaturen – aber ohne wirklich im eigenen wirtschaftlichen Wohlergehen gefährdet zu sein. Wir ahnten also schon recht gut, dass der Motor dieses wirtschaftlichen Reichtums angetrieben wurde vom Wegschauen, von der Ausbeutung von Mensch und Natur besonders woanders, von politischer und wirtschaftlicher Macht hier und Ohnmacht dort. Gesellschaftliche Bewegung (Sozialdemokratisierung und Ökologisierung) und Forschungsaktivitäten in Natur- und Gesellschaftswissenschaften erblühten in knapp 30 Jahren in ökologisch-messbaren Bereichen einerseits sowie in soziologischen, pädagogischen und historischen Publikationsquantitäten andererseits. Denn unsere führenden Gesellschaftsgestalter und Führungspersönlichkeiten-Bildner in Politik, Wirtschaft und Hochschulen achteten besonders auf das Wissen und Denken, das konform und handhabbar war, mit mess- und wägbaren, irgendwie erfolgversprechenden, im weiteren Sinne konsumierbaren, letztlich auch das physische und institutionenangepasste Weiterkommen erfüllenden Resultaten.

Und so waren wir ganz nebenher an drei zeitlosen Bedingungen des Menschlichseins und Zusammenlebens sehr arm geworden: an Demut, an sittlichen Werten und an seelischer Beziehung zu allem Unmessbaren, Unwägbaren, Unmateriellen, zu anderen Menschen. Höchstens auf unsere Pferde, Haushunde und -katzen und die Ferne fokussieren wir heutzutage den verbliebenen Rest an seelischen Bedürfnissen, zu groß waren und sind offenbar echte oder vermeintliche Enttäuschungen unserer Erwartungshaltungen an andere hier. Und nun? Rette sich wer hat – aber bitte, jeder sich selbst?

Viele Erwachsene wissen oder ahnen es zumindest noch: Kinder und Jugendliche benötigen unbestritten für eine gesunde Entwicklung Zeit und Raum.

Die Hauptbeschäftigung in unserer Zeit aber, elektronische Bilderfolgen zu verfolgen, in Computerspielen, in Apps im Liegen, Sitzen, Gehen und Stehen, sind Raum- und besonders Zeit-Vernichter! Und trotzdem sind immer mehr Eltern – besonders Väter – Vorbilder ihrer Kinder beim Computerspielen. Playstations und X-Boxes, oft mehrere im Haus, in der Wohnung verteilt – Daddy Cool!

Zu lernen (ebenso beim klassischen Spiel) bedeutet(e) jedoch auch, sich selbst zu entdecken, sich zu finden. Am Computer resp. Smartphone zu spielen, bedeutet dagegen immer, sich zu verlieren.

Um Kreativität und Problemlösungskompetenz zu erlangen, muss man eigene Bilder entdecken oder entwickeln. Das mag zwar manchen Spieleprogrammierern gelingen, dem programmgeleiteten Anwender gelingt das nie.

Nach anstrengender geistiger oder körperlicher Arbeit sind Jugendliche wie Erwachsene in der Regel erschöpft und entspannungsfähig. Nach anstrengendem Computerspiel sind alle überreizt, ausgepowert und unfähig zur Entspannung. Wer kann sich jetzt noch ein Bild machen?

Mit Augen, Nase und Zunge tasten, bevor die Zähne zupacken – Lebensmitteltester im Einsatz

Die (Vor-) und Weihnachtszeit ist vorbei – der Duft von Gebackenem und Gebratenem, von Röstmandeln und Rostbratwürsten zog wochenlang um alle Marktstände. Ein Sammelsurium von Sinneseindrücken schien den Weihnachtsmarktbesucher schier zu überwältigen. Ostern steht nun bevor, andere Düfte warten auf uns. Aber wer hätte das gedacht: Schneller, genauer und zuverlässiger als komplizierte Laborgeräte erfassen wir Menschen die unterschiedlichsten Düfte, Gaumenfreuden und Farben. Besonders befähigte und geschulte Testpersonen spielen oft eine Hauptrolle für die Nahrungs-, Pharma- und Genussmittelindustrie. In Spezial-Labors gleicht ihr Gebaren durchaus der scheuen Witterungsaufnahme von Wölfen.

Als Verbraucher wird man ranzig schmeckende Röstmandeln nie wieder kaufen. Ranzige Fette oder Öle erkennt der Mensch, lange bevor moderne Laborgeräte darauf ansprechen. Auch Hustensaft soll dem Kind ja nicht nur helfen, sondern er soll ihm auch schmecken. Aus diesen Gründen werden beispielsweise unser Geschmacks- und Geruchssinn von Lebensmittel- oder auch Arzneimittelherstellern zur Qualitätsverbesserung ihrer Produkte eingesetzt. Ob Geschmack, Farbe, Geruch oder Tastgefühl – viele unserer Sinne sind gefragt, nicht nur zur Weihnachtszeit.

Als ich mich auf die Firmenanzeige meldete, war ich aus Eitelkeit neugierig. Konnte ich tatsächlich so gut riechen, schmecken? Konnte ich treffsicher feinste Gerüche und Geschmackseindrücke ausmachen, oder bildete ich mir das nur ein?

14 Tage später werde ich von zwei freundlichen jungen Damen im Besprechungsraum empfangen. Sie bitten mich lächelnd, ihnen gegenüber am Tisch Platz zu nehmen. Mit aufmunterndem Blick kommentiert die eine mein mir ausgehändigtes, detailliertes „Testergebnis“, die andere lächelt mich unvermindert an. Ja, ich hätte den Test nicht nur bestanden, meine Ergebnisse seien sogar zum Teil weit über dem Durchschnitt. Welchen Schulabschluss ich denn hätte, was ich beruflich machen würde und ob ich mir vorstellen könnte, Mitglied eines ihrer Panels zu werden? Die zeitliche Belastung sei geringfügig, etwa ein- bis zweimal pro Woche für eine oder zwei Stunden. Ich sagte zu und wurde sensorischer Produkttester.

„Sensorische Produktoptimierung“ lautet das Schlagwort der Marketingexperten. Hersteller von Chips, Schokoladen, Kaffee, Tütensuppen oder sogar Kautabak lassen ihre alten und neuen Produkte auf Geruch und Geschmack von besonders befähigten und geschulten Menschen testen. Will man das Verfahren unternehmensstrategisch einordnen, gibt es fließende Grenzen zwischen einer weitreichenden Geschäftsplanung (strategisches Marketing) und laufenden Neuerungen (Innovationsmanagement). „In zahlreichen internationalen Studien hat uns die Firma X wertvolle Informationen für strategische und operative Marketingentscheidungen geliefert“ oder „Die Firma Y unterstützt unser Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der Ermittlung bestehender sowie der Prognose zukünftiger Kundenbedürfnisse“. So oder ähnlich lauten die Lobeshymnen der Auftraggeber für ein sensorisches Testlabor. Was verbirgt sich aber hinter einer so genannten „Sensorischen Analyse“?

Natürlich kann jeder Mensch irgendwie probieren. Wer aber kann Proben so verkosten, dass feine Unterschiede nicht nur wahrgenommen, sondern auch möglichst präzise sprachlich ausgedrückt werden können? Und wie lassen sich die Sinneseindrücke miteinander vergleichen, beurteilen und bewerten? Nur ausgewählte und geschulte Prüfer liefern dabei nützliche Informationen über die von ihnen wahrgenommenen Eigenschaften und Unterschiede. Solche zuvor aus vielen Versuchspersonen aussortierte Menschen werden in Gruppen (Panels) von 10 bis 13 Personen zusammengestellt. Damit die Testbedingungen auch wiederholbar sind, wird in einem speziell eingerichteten Raum, dem Sensoriklabor, getestet. Jedem Panel-Mitglied steht eine eigene Testkabine zur Verfügung. Diese Kabinen verfügen über Computer, Luftabzüge, Spülbecken mit Wasseranschluss und können mit verschieden farbigem Licht ausgeleuchtet oder total abgedunkelt werden.

Wir sind ein 13-köpfiges Team. Meiner Kollegin Ute, Sozialpädagogin, Mutter von drei Kindern, so um die 45, kommen in den Schulungssitzungen immer noch Aussagen wie „oh, lecker“, „wie ekelig“, „phantastisch“, „schmeckt ja grauenhaft“ schnell über die Lippen. Dabei spielen eigene Vorlieben, Gewohntes, einschlägig Erlebtes, letztlich eigene Erfahrungen und innere Bilder genau die Rolle, die wir als analytische Tester konsequent ablegen müssen. Wir alle müssen lernen, unbefangen auf unsere Sinne zu achten und präzise unsere Gefühlseindrücke zu beschreiben. Das ist für die meisten von uns ein gänzlich ungewohntes und schwieriges Unterfangen. Und, seien wir ehrlich, manchmal tun sich sogar in unserem tiefsten Innern Abgründe auf, wenn wir trotz widerlichen Geschmacks oder unausstehlicher Konsistenz sinnend kauend und beinahe tränenden Auges so präzise wie nur möglich zu Beschreibungen wie „güllig“ oder „jauchig“, „quallenartig“ und „glitschig-labberig“ kommen.

In oft quälenden, aber auch humorgeprägten Besprechungen unserer Wahrnehmungen müssen für die teilweise auch unbekannten Sinneseindrücke noch beschreib- und wieder erkennbare, manchmal neue Begriffe gefunden werden, was im Deutschen im Unterschied zum Englischen ziemlich schwer fällt. Diese sollen nämlich einerseits genügend aussagekräftig sein und müssen andererseits aber auch von jedem von uns akzeptiert werden. Wenn sich also bestimmte Geruchs- oder Geschmackseindrücke herausheben, für die wir akzeptable eindeutige Begriffe finden, werden diese zu definierten Beschreibungsmerkmalen (Deskriptoren) erkoren, die bei jeder Probe immer wieder geprüft werden müssen. Entlang einer Intensitätsskala von Null bis Zehn werden von uns dann die jeweiligen Merkmalseindrücke gefühlt und nicht „gerechnet“ abgetragen (auf Papier oder am Computer-Bildschirm). Das Ergebnis sind messbare und wiederholbare (reproduzierbare) „Strichnotizen“ über sinnlich erfahrene Unterschiede zwischen mehreren Produkten. Dafür gibt es Vorschriften und methodische Bestimmungen, auf die sich Experten einigten und die deshalb in einer Norm festgelegt sind: die DIN 10950. Sie beschreibt den Einsatz menschlicher Sinnesorgane zu Prüf- und Messzwecken.

Was geschieht aber eigentlich beim sinnlich-prüfenden Verkosten etwa einer Lebensmittelprobe? Man ahnt schon nach dem bisher Gesagten: Riechen und Schmecken gehören zu den sehr auf unser Innerstes, unser Wohl- und Mitgefühl zielenden Sinnesleistungen. Befassen wir uns näher mit dem Riechen, wird deutlich, was da eigentlich passiert.

Zunächst muss man ja einatmen, also etwas, das außerhalb von einem selbst ist, in sich aufnehmen. Es scheint kein Hindernis zwischen innen und außen zu existieren, da wir immer atmen müssen und damit immer auch riechen, ob wir wollen oder nicht. Man hat dabei das Gefühl, dass einen der Geruch gänzlich erfüllt, nicht nur die eigene Nase. Dabei kann Geruch sowohl Schmerzen verursachen, zum Beispiel starker Senf, Essig oder Ammoniak, als auch die Sinne regelrecht betäuben („schwere“ Parfüms). Andererseits kann man nicht lange riechen: Betreten wir zum Beispiel einen unangenehm riechenden Raum, wird nach einer Weile die Wahrnehmung schwächer. Erst das Verlassen und Wiederbetreten des Raumes erzeugt wieder diesen Eindruck. So nehmen wir beispielsweise unseren eigenen, die gewohnte Umgebung erfüllenden charakteristischen Geruch (in den eigenen vier Wänden oder im Büro) schon gar nicht mehr wahr.

Nun ist aber unsere Schleimhautoberfläche in der Nasenhöhle, mit der wir riechen können, im beispielhaften Vergleich zu der eines Hundes sehr klein und wenig entwickelt. Physiologisch gesehen sind unsere Geruchszellen mit ihren Fädchen die kürzesten Nerven aller unserer Sinnesorgane. Ihre Gesamtfläche ist nur etwa fünf Quadratzentimeter groß (ca. ein 2-€-Stück), bei einem Schäferhund sind es schon 150 Quadratzentimeter (etwa Untertassen-Größe). Wir Menschen besitzen rund fünf Millionen Riechzellen, der besagte Hund fast 220 Millionen. Würde man nur nach dem Zahlenverhältnis gehen, würde ein Hund 44-mal so gut riechen können wie ein Mensch. Tatsächlich kann er aber Experimenten zufolge etwa eine Million mal besser riechen! Als Erklärung wird vermutet, dass er ein ausgesprochenes „Riechtier“ ist, das zudem im wahrsten Sinne des Wortes laufend „trainiert“.

Sensorik versucht also, physikalische oder chemische Laboranalysen durch ein Unterschied-Erfassen mit den menschlichen Sinnen zu vervollständigen. Solche Kontrollen (man nennt sie auf das Sehen bezogen visuell, den Tastsinn betreffend haptisch und auf den Geruchssinn bezogen olfaktorisch) sind in vielen Unternehmensabteilungen von Forschung und Entwicklung, über die Qualitätssicherung bis hin zu Marktforschung und Marketing fast selbstverständlich geworden. Aber warum ist unsere subjektive Wahrnehmung für Unternehmen so wichtig, wo es doch immer mehr, immer empfindlichere und immer schnellere Geräte gibt? Die Antwort scheint einfach: Nur der Mensch kann das Phänomen, die Gesamterscheinung beurteilen. Die physikalische und chemische Analyse etwa, mit ihren speziellen gerätetechnischen Verfahren, bestimmt nur Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Zucker, Fette und Aromastoffe in kleinsten Mengen. Ein jedes solcher Verfahren liefert je nach Programm einzelne Analysendaten, die lediglich abstrakte Werte darstellen und nicht den Empfindungseindruck der menschlichen Sinne, also den des Konsumenten wiedergeben. Nur der Mensch aber kann den Gesamteindruck und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Sinnesreizen beurteilen. Denn erst das Zusammenspiel von Süße und Säure beispielsweise mit Aroma und Temperatur ergibt ein geschmackliches Gesamtbild. Eine Erhöhung der Süße würde das Gleichgewicht nicht unbedingt zu einem süßeren Produkt hin verschieben. Außerdem sind oft sogar kleinste Mengen für den Gesamteindruck entscheidend; denn selten ist ein Inhaltsstoff mit dem größten Mengenanteil ausschlaggebend für den Geschmack des Konsumenten. Teilweise hat der menschliche Sinn sogar eine wesentlich niedrigere Nachweisgrenze als die Geräte der instrumentellen Analytik, das heißt, der Mensch nimmt empfindlicher wahr als ein Gerät. Ranzige Fette oder Öle erkennt der Mensch, wie bereits gesagt, lange bevor Technik darauf anspricht. Aus all diesen Gründen wird die menschliche Sensorik als anerkanntes Messverfahren eingesetzt.

Neben Genuss- und rezeptpflichtigen Arzneimitteln werden vor allem freiverkäufliche Mittel wie Erkältungsbonbons oder Nahrungsergänzungsmittel auf Empfindungen getestet. Besonders Kinder sind hier sehr empfindlich und lassen sich heute nicht mehr durch „Das ist gesund, das hat der Arzt verschrieben“ überzeugen. Ein bunter „Medifant“, der die flüssige Medizin über eine Kanüle einführt, soll etwa den bitteren Geschmack vergessen lassen. „Ein kleiner Elefant mit großer Wirkung also, dieser Medifant, der mit Leichtigkeit die Herzen von Kindern und Eltern erobern wird“, so sieht das sein Erfinder Siegfried Oberhofer. „Der Medifant versteht sich als Helfer und Freund für eine gesündere Kinderwelt. Sein Ziel ist es, Kinder spielend glücklich und gesund zu machen.“ Aber die Freude über den lustigen Elefanten hält leider nicht lange an. Auf Dauer entscheidet eben der gute oder schlechte Geschmackseindruck. Eine sensorisch geführte Produktentwicklung kann daher zu neuen Geschmackssorten bei Medikamenten führen. Denn wir alle kaufen meistens auf Grund unserer sinnlichen Erfahrung nach dem Aussehen, dem Geruch, dem Geschmack und dem Mundgefühl (Konsistenz). Gero von Randow vermutete 2006 in der ZEIT, es gäbe weibliche und männliche Konsistenzen. Deshalb drängt die sensorische Analyse als Entscheidungsfaktor bei Unternehmen zunehmend in den Vordergrund. Auch in der Qualitätskontrolle führt sie, richtig eingesetzt, zu sehr guten Ergebnissen. Wie wir bereits festgestellt haben, soll Sensorik dabei die chemischen und physikalischen Analysen nicht ersetzen, sondern sie sinnvoll ergänzen. Sie ist daher weder eine billige noch ein schnelle Alternative, sondern ein ernstzunehmendes Verfahren, das nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt werden muss. Dazu müssen eben so wichtige Voraussetzungen wie trainierte Mitarbeiter und eine standardisierte Methodik erfüllt sein.

Kehren wir zu unserem Analysten-Team, dem Sensorik-Panel, zurück. Bernd und Martin, ledige Enddreißiger, mühen sich in einer unserer Besprechungen ab, ihre Eindrücke einer Schnittkäse-Probe, sie sei „sauer“ und erzeuge ein „gummiartiges Mundgefühl“, gegenüber den bei gestandenen Müttern und Hausfrauen Ute, Renate und Maja vorherrschenden Eindruck der gleichen Probe, sie sei „bitter“ und erzeuge ein eher „trockenes Mundgefühl“, zu verteidigen. Man merkt ihnen dabei ihre Erregung an, denn wie können diese drei Frauen nur so andersartig empfinden als die geschmackssensiblen Männer? Beide Geschmacksrichtungen finden nun unter den übrigen Panelisten im Zuge der Diskussion gleichermaßen ihre Anhänger, ob männlich oder weiblich, jünger oder älter, so dass alle noch einmal im Besprechungsraum gemeinsam die gleiche Probe verkosten müssen. Jetzt klärt unsere Panelleiterin Anke (wir duzen uns alle), eine Ökotrophologin, zunächst, ob man vorher richtig seinen Geschmackssinn mit Weißbrot, Wasser und Salatgurke neutralisiert und wer wann was geschmeckt habe: Also, wird das in den Mund genommene Stück Käse schon ganz vorne an der Zunge, weiter hinten, mehr seitlich, sofort oder später „geschmeckt“ und „gefühlt“? Hier stellen sich schon Unterschiede heraus, ob ein mehr bitterer oder säuerlicher, ein mehr trockener oder gummiartiger Eindruck vorherrscht. So wird als nächstes geklärt, wann und wo im Mund geschmeckt werden soll. Mit Stoppuhr und Zeitvorgaben werden nun zu verschiedenen Zeitpunkten von allen offen ihre Eindrücke beschrieben und diskutiert, bis wir uns weitgehend einig sind. Nun werden in den Kabinen noch einmal alle unterschiedlichen Käseproben unter solchermaßen korrigierten Bedingungen getestet. Und siehe da: Die Ergebnisse zeigen einen ganz klaren Trend.

Die meisten sind gegen Ende dieser zweistündigen Sitzung dauernden Testens, Vergleichens und Besprechens regelrecht geschafft. Bernd und Martin, endlich erlöst, spötteln beim Verlassen des Labors über weibliche Instinkte, Ute und Maya über männliche Voreingenommenheit und Besserwisserei. Über Geschmack lässt sich also immer wieder trefflich streiten. Allerdings sind hierbei zusätzlich unsere kommunikativen Sinne gefragt – und im Sensorik-Labor auch Regeln nach DIN!

sämtliche Namen wurden geändert

Die im Juli 2013 vorgelegten Sachverständigen-Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach (TU Darmstadt) und Dr.-Ing. Michael Clostermann zur Unglücksursache scheinen nicht ausreichend.

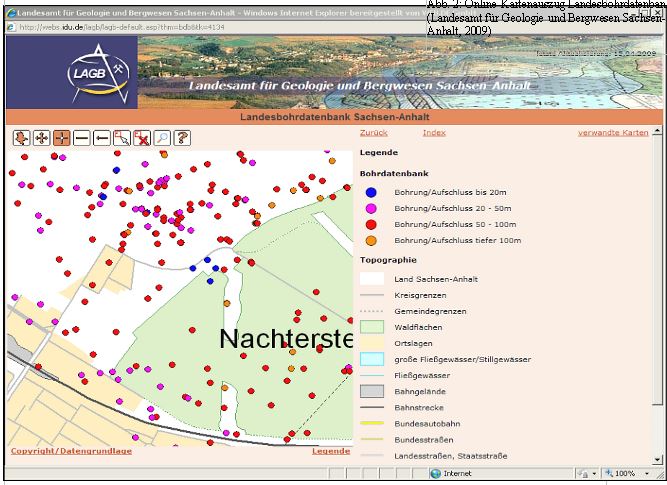

Es hieß, die Siedlung aus den 1930er Jahren sei auf Kippböden errichtet. Nach der Kippbodenkarte des zuständigen Geologischen Landesamts in Halle war das damals zumindest nicht dokumentiert (s. Abb. 1 unten). Unterstützten bereits falsche Fakten die Entscheidung zu fluten oder handelte es sich um eine fahrlässige Beurteilung der Daten?

Aufgrund der im Text dargelegten Aufnahmen des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (Karten) stehen die unmittelbar nach dem Unglück aufgekommenen Fragen an die Verantwortlichen nach wie vor im Raum:

Setzungsfließrutschung nennen Geowissenschaftler das, was in der Nacht zum 18. Juli gegen 4:40 Uhr geschah und so schreckliche Folgen hatte. Durch Wassersättigung instabiler und locker gelagerter sandiger Boden- und Gesteinsmassen ausgelöst (s. u. Online-Kippbodenkarte des Landesamts für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt), sind Setzungsfließrutschungen die gefährlichste Rutschungsart an Kippenböschungen des ehemaligen Braunkohlebergbaus.

Abb. 1: Online-Kartenauszug Kippbodenkarte (Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 2009)

Wie die Karte Abb.1 zeigt, liegt der betroffene Siedlungsbereich nicht auf den ausgewiesenen Kippboden-Arealen, sondern deutlich weiter westlich entfernt.

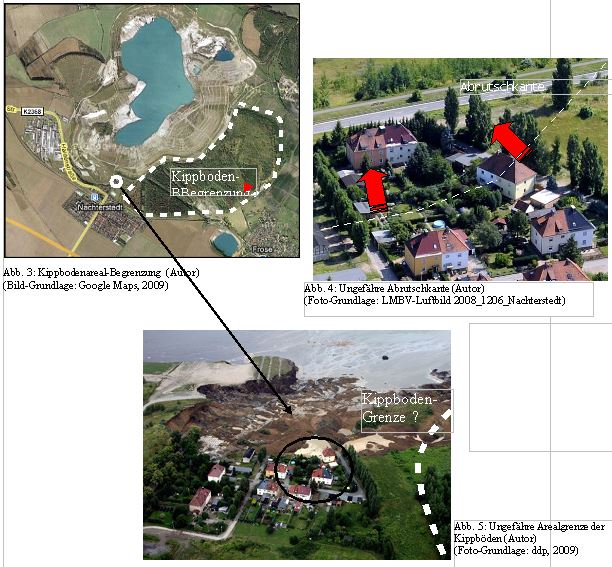

Desweiteren hätten die Bohrlochdaten sämtlicher Abteufungen im betrachteten Gebiet interpretiert werden müssen. Geschah dies ausreichend?

Über ihre Lage fand sich ebenfalls ein Online-Verweis des Landesamtes im Internet:

Abb. 2: Online-Kartenauszug Landesbohrdatenbank (Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 2009)

Im Kartenausschnitt zur Lage der Bohrungen lässt sich recht gut erkennen, dass die Bohrungen/Aufschlüsse im Tiefenbereich 50-100 m weit überwiegend (rot; zwei direkt unter, zwei unmittelbar vor der Siedlung), aber auch Tiefenbereiche bis 20 m, bis 50 m und sogar tiefer als 100 m dokumentiert sind.

Als Basiswerk zur Beurteilung wäre weiterhin die Ingenieurgeologische Karte im Maßstab 1:5.000 mit dem Titel „Karte der ingenieurgeologischen Verhältnisse Staßfurt“ von 1969 sowie deren Erläuterungsband von 1970 zu nennen.

Weiters ist zu erwarten, dass die Lage der Grundwasserstockwerke bzw. sogenannte Grundwasserganglinien verzeichnet waren oder wurden. Diese hätten unbedingt mit herangezogen werden müssen.

Wenigstens auf diesen Grundlagen unter Einbeziehung der nahen Auflast der bewohnten Siedlung musste die Genehmigung der Flutung so oder so begründet worden sein.

Im heutigen Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind geologisch-bodenkundliche Forschungs-/Beratungs-Zuständigkeiten und bergrechliche Genehmigungsbehörde offenbar unter einem Dach vereint. Gab es mithin ein zu nahes Miteinander von beratender und entscheidender Verantwortung?

AbrutschkantKippboden-BBegrenzungg

Kippboden-Grenze

Im Oktober 1998 wurde die Flutung des ehemaligen Tagebau-Restloches Nachterstedt eingeleitet. Verantwortlich für die geowissenschaftliche Grundlagenbereitstellung und –bewertung sowie auch das bergrechtliche Genehmigungsverfahren war das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB). Verantwortlich für die Flutung war die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Mit der Gründung der LMBV gingen 224 Restlöcher ehemaliger Tagebaue in der Lausitz und Mitteldeutschland in den Besitz des Unternehmens über. An diesen Restlöchern sind insgesamt über 1100 km Böschungen zu sanieren, wovon – hauptsächlich in der Lausitz – über 400 km Kippenböschungen rutschungsgefährdet waren oder, wie im Fall Nachterstedt, noch sind!

Als Schadensursache zieht der vereidigte Sachverständige Prof. Dr.-Ing. Katzenbacher im Auftrag der LMBV folgendes Fazit:

„Die Böschungsbewegung ist durch das Zusammentreffen

verursacht worden.“

Ich hab mein Geld auf ´n Acker gestellt,

ein großes Haus auf ´m Feld,

davor ´nen Daimler, der mir auch gut gefällt,

und einen dicken Hund, der bellt.